Problem-/Zielbestimmung

Die Problem-/ Zielbestimmung ermöglicht eine effiziente Beschreibung von Umständen, die als schwierig oder problematisch wahrgenommen werden und eine Veränderung zu erfordern scheinen. Veränderungen können dabei sein: Modifikationen der Umstände oder Veränderung der Sicht auf die Fälle. Das Ergebnis wird in Form von einem oder mehreren Zielen beschrieben. Grundsätzlich ist die Problem-/ Zielbestimmung zu Beginn eines Projekts oder einer Aufgabe gemeinsam mit dem jeweiligen Auftraggeber und/oder dem Arbeitsteam zu entwickeln, um eine klare Vorstellung der Ausgangssituation und der Ergebnisse sicherzustellen – und zwar in jeder Phase der Bedeutungsgestaltung (Ideenentwicklung, Kommunikationsmanagement und Geschäftsgestaltung).

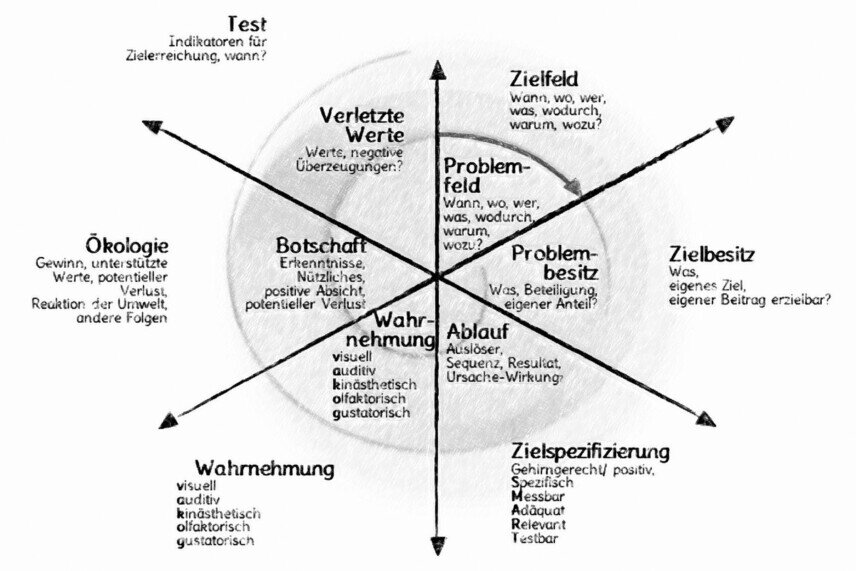

Die Problem-/ Zielbestimmung besteht aus dem inneren Personenkreis der Problembestimmung mit den Schritten: Problemfeld, Problembesitz, Ablauf, Wahrnehmung, Botschaft und verletzte Werte. Der äußere Kreis der Zielbestimmung umfasst Zielfeld, Zielbesitz, Zielspezifizierung, Wahrnehmung, Ökologie und Test.

Problembestimmung

Die Problembestimmung ermittelt die Ausgangssituation aus unterschiedlichen Perspektiven und fokussiert das Problem auf Aspekte, die die Beteiligten wahrnehmen und kontrollieren können. Die folgenden Schritte können nacheinander oder in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden. In jedem Fall sollte die Problembestimmung vollständig abgewickelt sein, bevor mit der Zielbestimmung begonnen wird.

- Problemfeld

Das Problemfeld beschreibt den Problemrahmen: zu welchen Zeiten (wann), in welcher Umgebung (wo), wer ist beteiligt (wer), was passiert (was), was wird benötigt (wodurch), was ist wichtig (warum) und was ist der Sinn (wozu) findet das Problem statt.

- Problembesitz

Der Problembesitz ermittelt das eigentliche Problem und stellt sicher, dass die Befragten an dem Problem beteiligt sind. Die wesentlichen Elemente sind eine Beschreibung des Problems (was) und die Fokussierung auf die Teile, an denen die Befragten beteiligt sind (Beteiligung) und betroffen sind (eigener Anteil).

- Ablauf

Der Ablauf beschreibt den zeitlichen Ablauf des Problems. Dafür werden folgende Aspekte ermittelt: wodurch wird die Problemsituation ausgelöst (Auslöser); welche Prozessschritte gibt es (Sequenz); was ergibt sich daraus (Resultat); welche Mechanismen werden sichtbar (Ursache-Wirkung).

- Wahrnehmung

Für alle Beteiligten ist es hilfreich, die Situation mit allen Sinnen zu beschreiben: d.h. was zu sehen ist (visuell); was zu hören ist (auditiv); welche Gefühle entstehen (kinästhetisch); was zu riechen ist (olfaktorisch); was zu schmecken ist (gustatorisch). Diese Wahrnehmungen bringen häufig neue Erkenntnisse bezüglich der Problemsituation.

- Botschaft

Durch die Formulierung von Botschaften, die sich aus der Problemsituation ableiten lassen, wird weiter auf das Problem fokussiert. Die Botschaften können unter anderem folgende Aussagen beinhalten: was kann man aus der Situation lernen (Erkenntnisse); ergeben sich aus der Problemsituation irgendwelche Vorteile (Nützliches); was könnte mit der Situation bezweckt sein (positive Absicht); was wird durch das Problem bedroht (möglicher Verlust).

- Verletzte Werte

Problemsituationen verletzen häufig Werte. Aus diesem Grund werden die betroffenen Werte und die Art und Weise, wie sie gekränkt werden, ermittelt (Werte) genau wie negative Überzeugungen, die entweder bestätigt werden oder sich aus der Situation ableiten lassen.

Zielbestimmung

Die Zielbestimmung beschreibt den angestrebten Zielzustand aus unterschiedlichen Perspektiven und ermöglicht es den Beteiligten, die Ziele besser zu verstehen und anzunehmen. Die folgenden Schritte können nacheinander oder in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden. In jedem Fall sollte die Zielbestimmung erst beginnen, wenn die Problembestimmung abgeschlossen ist.

- Zielfeld

Das Zielfeld beschreibt den Zielrahmen: zu welchen Zeiten (wann), in welcher Umgebung (wo), wer ist beteiligt (wer), was passiert (was), was wird benötigt (wodurch), was ist wichtig (warum) und was ist der Sinn (wozu) die Ziele erreicht werden sollen. Dies kann in Einzelfällen über den beschrieben Problemkontext hinausgehen.

- Zielbesitz

Der Zielbesitz definiert das angestrebte Ziel und stellt sicher, dass das Ziel von den Beteiligten erreicht werden kann. Die wesentlichen Elemente sind eine konkrete Zielbeschreibung (was) und die Fokussierung auf die Ziele, die den Befragten wichtig sind (eigenes Ziel) und von ihnen erreicht werden können (eigener Beitrag erzielbar).

- Zielspezifizierung

Die Zielspezifizierung konkretisiert die Ziele in einer Weise, die gehirngerecht, positiv und klar ist. Gehirngerecht bedeutet, dass konkrete Ziele definiert werden (anstelle von: immer – wann genau; jeder – wer genau; überall – wo genau). Positiv bedeutet, dass anstelle negativer Zielformulierungen positive genutzt werden (anstelle von: nicht – was genau, nie – wann genau, keiner- wer genau). Genauigkeit wird durch SMARTe Zielformulierungen erreicht (d.h. S-spezifische, M-messbare, A-adäquate, R-relevante und T-testbare Zielformulierungen).

- Wahrnehmung

Eine Zielbestimmung, die mit allen Sinnen beschrieben wird, erleichtert es den Beteiligten, sich dem Ziel zu verpflichten: d.h. eine Beschreibung, was zu sehen sein wird (visuell); was zu hören sein wird (auditiv); welche Gefühle entstehen (kinästhetisch); was zu riechen sein wird (olfaktorisch); was zu schmecken sein wird (gustatorisch). Diese Wahrnehmungen bringen häufig neue Erkenntnisse bezüglich der Zielsituation und verankern die Ziele besser.

- Ökologie

Die Ökologie überprüft ganzheitlich die Zielsituation. Die betrachteten Aspekte sind: die Vorteile, die sich ergeben (Gewinn); die Werte, die mit der Zielerreichung befriedigt werden (Werte); die Nachteile, die sich aus der Zielerreichung ergeben (möglicher Verlust); die Reaktionen, die durch die Zielerreichung erzeugt werden (Reaktion der Umwelt); Effekte, die sich sonst noch ergeben können (andere Folgen).

- Test

Die frühzeitige Festlegung von Indikatoren, an denen die Zielerreichung gemessen werden kann, verbessert das Ergebnis des Veränderungsprozesses. Darüber hinaus sollte der Zeitpunkt gemeinsam abgestimmt werden, an dem gemessen wird. Die Indikatoren werden am Ende des Veränderungsprozesses ermittelt.

Die Bestimmung der Ausgangssituation anhand der Schwierigkeiten und abgeleiteten Zielen ist die Voraussetzung für eine wirkungsvolle Verbesserung.