System durchdenken

System durchdenken

Seien wir uns stets bewusst, dass wir nur siebenplusminuszwei Chunks verarbeiten können.

Einfache Abläufe lassen sich bearbeiten, indem Erfahrungen gesammelt, Lernfortschritte daraus entwickelt und schließlich für den Erfolg genutzt werden. Systemisch wird das Ganze klarer und es ergeben sich wirksamere Maßnahmen.

Im Folgenden nutzen wir das System Widerstand, um das Vorgehen zu visualisieren.

Fokussieren

Bei der Beschreibung eines Systems werden themenorientierte Karten entwickelt, die das Wissen der Beteiligten repräsentieren. Um ein System zu durchdenken, wird auf wesentliche Aspekte fokussiert wie Organisation, ausgewählte Systemkomponenten und den ausgewählten Bereich des Wirkungsverlaufs.Organisation

Die betroffenen Bereiche in der Organisation schaffen einen Überblick der beteiligten Rollen. Dafür werden sie ausgewählt sowie hierarchisch und ablauforientiert gegliedert.

Rolle

In unserem Beispiel geht es um Veränderungen und dem daraus resultierenden Widerstand. Den größten Veränderungsdruck erzeugen neue IT-Komponenten, die sich in alle Bereiche des Unternehmens drängen. Dies bedeutet für die Betroffenen, das sie viel neu denken und machen müssen. Die beteiligten Rollen werden gesammelt und auf eine verarbeitbare Anzahl verdichtet.

Die erkannten Rollen werden kurz formfrei gesammelt, damit die Beteiligten die gleichen Rollen sehen.

Rolle | Beschreibung |

| IT-Mitarbeitende | Die Rolle eines IT-Mitarbeitenden bei der Einführung eines IT-Systems umfasst die technische Planung, Umsetzung und Integration des Systems in die bestehende IT-Landschaft. Sie analysieren Anforderungen, steuern die Konfiguration, führen Tests durch und stellen die technische Qualität sicher. Sie sind befugt, im technischen Bereich zu entscheiden und tragen Verantwortung für eine sichere und funktionsfähige Systemeinführung unter Einhaltung von Standards, Terminen und Datenschutzvorgaben. |

| Anwendende | Die Rolle der Anwendenden bei der Einführung eines neuen IT-Systems besteht darin, das System im Arbeitsalltag sachgerecht einzusetzen, an Schulungen und Tests teilzunehmen, konstruktives Feedback und Störungen zu melden. Sie sind befugt, das System zu nutzen, Verbesserungsvorschläge zu machen und an Schulungen und Tests teilzunehmen. Sie sind verantwortlich für die korrekte Dateneingabe, die Einhaltung von Vorgaben und unterstützt den Veränderungsprozess mit Offenheit und aktiver Mitwirkung. |

| Fachbereichs-management | Die Rolle des Fachbereichsmanagements besteht darin, eine bestimmte Funktion im Unternehmen und Veränderungen zu steuern. Sie haben die Entscheidungshoheit in ihrem Bereich, wirken an strategischen Entscheidungen mit, steuern fachliche Abläufe und sind weisungs-befugt. Sie sind verantwortlich, Veränderungen erfolgreich im eigenen Bereich umzusetzen, die Bereitschaft zur Veränderung zu fördern sowie Strategiefit, effiziente Zielerreichung und -nachhaltigkeit sicherzustellen. |

| Top-Management | Die Rolle des Fachbereichsmanagements besteht darin, die strategische Ausrichtung der eigenen Funktion zu gestalten, zu kommunizieren, Ressourcen bereitzustellen, Changemanagement zu planen, steuern und fördern und Bewertung der Ergebnisse. Sie sind befugt, die Strategie zu gestalten, übergreifend zu führen und zu koordinieren und das Budget zu verteilen. Sie verantworten übergreifend die Strategie, die Unternehmenskultur und nachhaltige Ergebnissicherung. |

Gleiche Rollen können in verschiedenen Funktionsbereichen parallel zum Einsatz kommen, z.B. Leitungsrollen tun das Gleiche nur in verschiedenen Funktionen; Kontrollierende kümmern sich um Kennzahlen, die sich bezüglich Fachgebiete leicht variieren können.

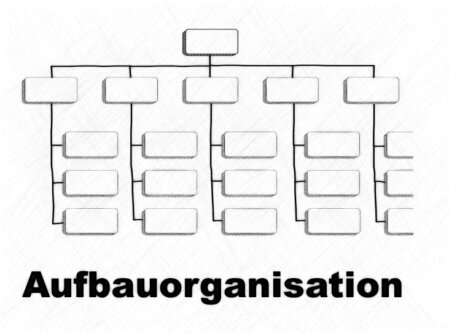

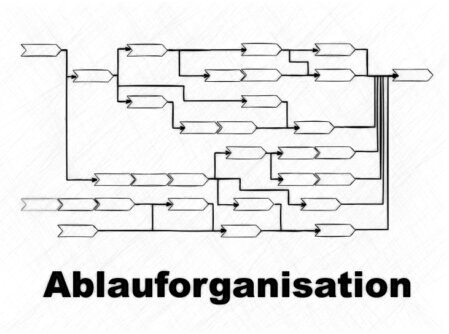

Aufbauorganisation

Alle Arten von Aufbauorganisation sind möglich: Linie, Matrix, Netzwerke sowie neue wie Holakratie oder Humanokratie. Normalerweise sollte eine Dokumentation vorliegen, in der die betroffenen Bereiche hervorgehoben werden können. Wenn nicht, wird es Zeit, diese Karte anzulegen.

In der hierarchischen Struktur lässt sich die organisatorische Reichweite festlegen.

Ablauforganisation

Die Abläufe können mit einer Prozesskarte, einer Customer Journey, SIPOCs beziehungsweise sonstigen Ablaufdarstellungen beschrieben sein. Hauptsache, die Darstellungen sind druckbar.

Auch in hierarchischen Strukturen lässt sich die organisatorische Reichweite aufzeigen.

Systemnetz

Das Systemnetz stellt die Systemelemente und -beziehungen in einer „Landkarte“ dar. Um es zu entwickeln, müssen die Bausteine gefunden werden.

Elemente

Bei der Betrachtung des Systems Widerstand werden die Komponenten, die mit Widerstand in Zusammenhang stehen, gebrainstormed, anschließend gebündelt und priorisiert. Es verbleiben siebenplusminuszwei Elemente.

| Element/ Systemkomponente | Beschreibung |

Agency-Lücke | Die Handlungsmacht wird bei Veränderungen im Selbstbild, dem Geschäftsmodell und der Strategie herausgefordert. Alle sind verschieden betroffen. Sobald die neue Situation nicht zum Selbstverständnis der (Aus)Führenden und ihrer Auslegung der Rolle passt, entsteht eine Agency-Lücke, die persönlichen Stress erzeugt. |

| Widerstand | Widerstände entstehen durch Nicht-Kennen, Nicht-Können, Nicht-Dürfen und Nicht-Wollen. |

Maßnahmen | Maßnahmen, um Widerstände zu reduzieren, sind: Veröffentlichung, Training, Genehmigen und Überzeugen. |

Strategieanpassung | Die Strategie umfasst Vision, Mission, Kritische Erfolgsfaktoren, Wertdisziplinen, SWOT, strategische Ausrichtung, strategische Ziele und den strategischen Kern. |

| Selbstbild-Anpassung | Das Selbstbild (Identität) beinhaltet Kontext, Handlungen, Fähigkeiten, Überzeugungen, Rolle und Zugehörigkeit. |

| Geschäftsmodell-Anpassung | Veränderungen im Geschäftsmodell beinhalten Leistungskonzept, Ertragsmodell, Wertschöpfung, Partner, Organisation, Kunden, Ressourcen, Kommunikation und Koordination. |

Führung | Führung bedeutet für Ziele und Transparenz zu sorgen, zu Organisieren, Entscheiden, Kontrollieren, Menschen zu entwickeln und zu fördern. |

Situationsveränderung | Die Situation ist das Gesamtbild aus Selbstbild, GM und Strategie. |

Beziehungen

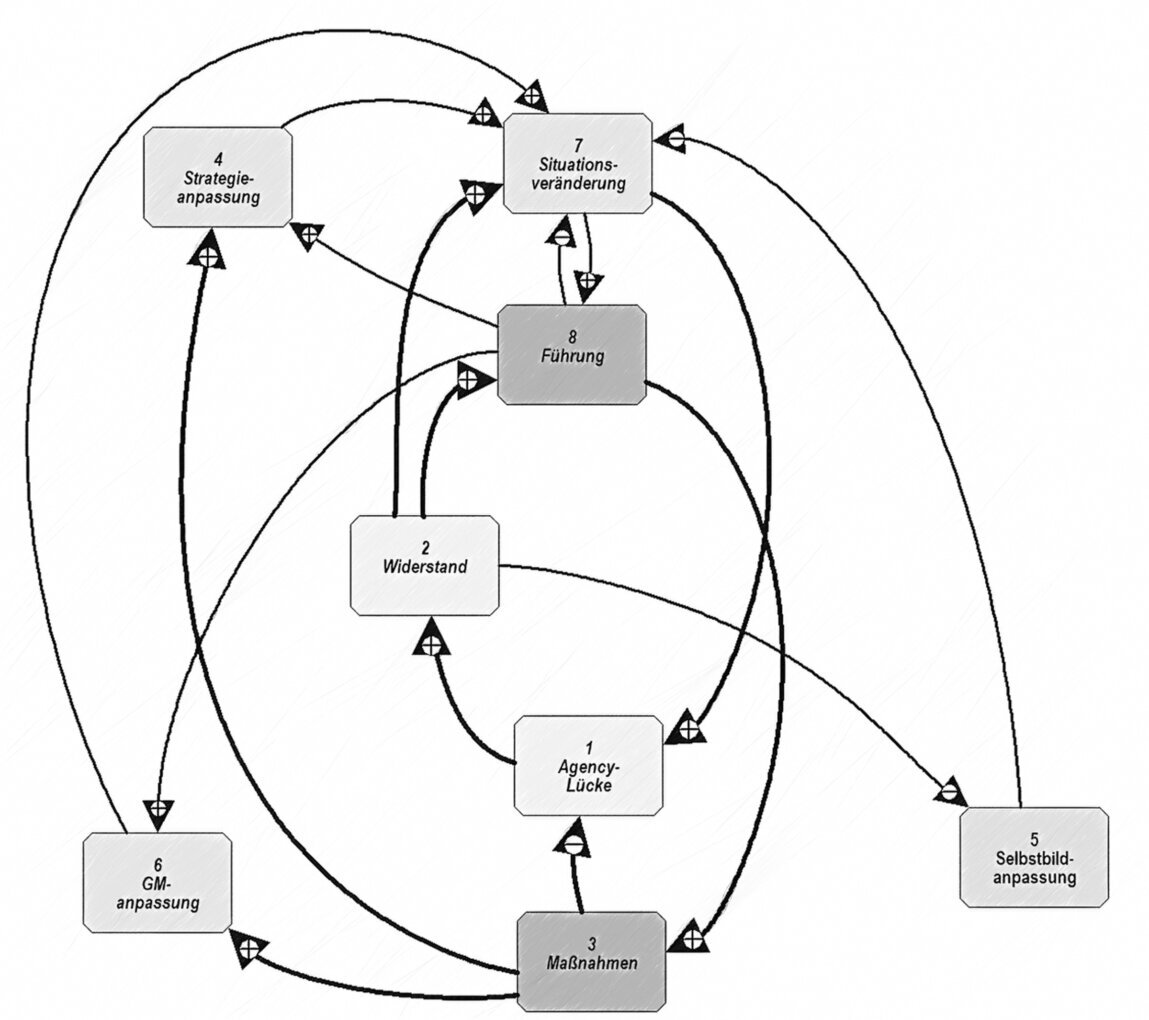

Ein System beginnt zu „leben“, sobald die Elemente miteinander verbunden sind und die Zyklen erfüllen. Bestimmt werden die Zustände von allen Elementen durch auslösende Elemente (Ursachen) und nachfolgende Elemente (Folgen). Sobald das Systemnetz „gewebt“ ist und "läuft", können Kreisläufe erkannt werden.

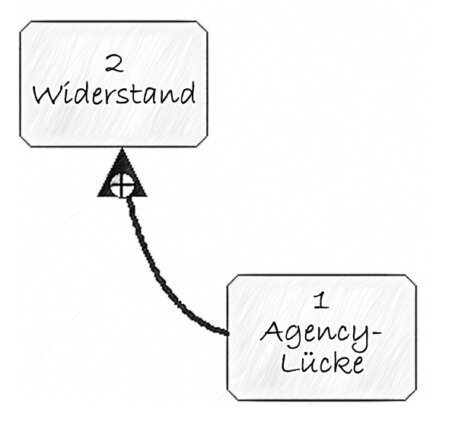

Ursachen sind Gründe, Anlässe und Bedingungen, die Einfluss auf ein oder mehrere Elemente haben. Diese Voraussetzungen werden mit der Frage: Welche Inputs/ Bedingungen erfordert ein Element? So ist eine Agency-Lücke, d.h. die Herausforderungen der Handlungsmacht, die bei Veränderungen im Selbstbild, GM und der Strategie persönlichen Stress und in der Folge Widerstand bei den Ausführenden auslösen.

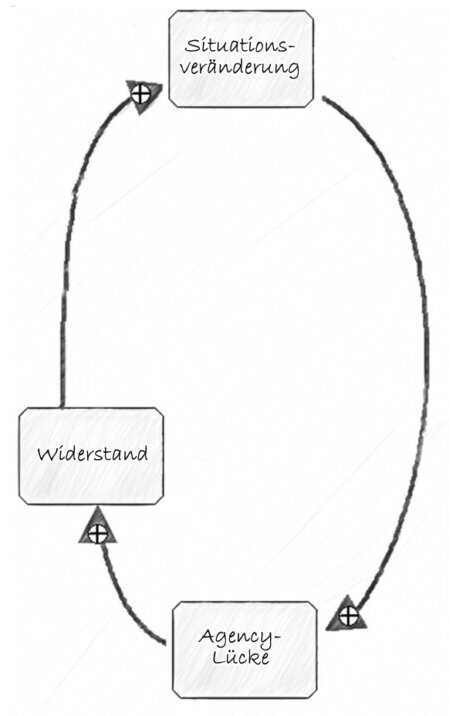

In der Abbildung symbolisiert das Plus-Zeichen, dass eine ansteigende Agency-Lücke den Widerstand erhöht.

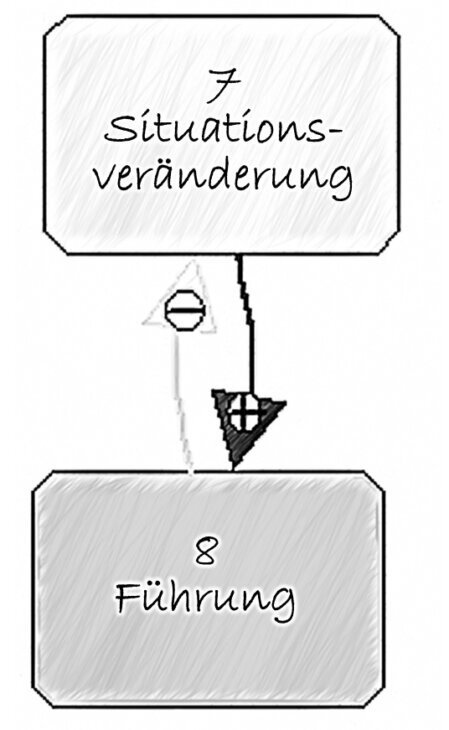

Folgen sind Auswirkungen, die durch ein Element an andere weitergegeben werden. Die zu versorgenden Elemente werden mit der Frage gefunden: Welche Outputs/ Wirkungen beeinflussen welche Elemente? Eine zunehmende Veränderung der Situation (z.B. zusätzliche Handlungsbedarfe in den Bereichen der Identität, des Geschäftsmodells oder der Strategie) verstärkt den Führungsbedarf, beispielsweise Transparenz zu erzeugen, Ziele vorzugeben und Entscheidungen zu treffen.

In dem Beispiel erhöht die Situationsveränderung Führungsaktivitäten, die dadurch die Situation entspannt. Damit verhindert dieses Zusammenspiel eine unkontrollierbare Eskalation.

Kreisläufe werden sichtbar sich, wenn viele Elemente bezüglich ihres Zusammenhangs beschrieben sind. Im einfachen Fall zwischen zwei Elementen (siehe Folgen) oder über mehrere Elemente hinweg. Die Situationsveränderung wirkt auf die Agency-Lücke, die den Widerstand der Beteiligten und dieser Widerstand die Situationsveränderung beeinflusst. Dieser Kreislauf eskaliert in einer fortgesetzten Selbstverstärkung der Elemente, bis dieser Kreislauf zusammenbricht. In dem Beispiel unterbricht die Führung die Eskalation (s. Folgen). Wenn die Veränderungen nachlassen und sich die Elemente beruhigen, bedeutet das, dass alle Beteiligten die Situation unter Kontrolle haben und keinen Grund zum Widerstand haben.

Die Lösung dieses Kreislaufs findet sich im Gesamtsystem, wo der selbstverstärkende Kreislauf durch Führung unterbrochen wird (siehe Effekte).

Landkarte

Das vollständige Zusammenspiel wird schnell unüberschaubar. Die Visualisierung erleichtert es, die Systemabhängigkeiten zu durchschauen und Muster zu erkennen.

Damit haben wir ein einfaches System, mit dem die kritische Betrachtung erfolgt.

Kritische Betrachtung

Voraussetzungen für die Bewältigung von Problemen sind

- der bewusste Einsatz der eigenen Metaprogramme,

- die Einnahme unterschiedlicher Standpunkte und

- die positive Ausrichtung der Denkweise auf die Lösung.

Metaprogramme berücksichtigen

Metaprogramme sind Filter, Denkmuster und Schlussfolgerungen. Sie beeinflussen die Wahrnehmung, Denkprozesse und das Verhalten der einzelnen Personen. Die nachfolgenden Metaprogramme sind Beispiele.

Die Weltsicht wird bestimmt durch die generelle Komplexität, Größe der Chunks (die Bündelung von Informationen zu bedeutungsvollen Einheiten), lineare oder systemische Weltauffassung.

- Die Stoßrichtungen verlaufen Top-down oder Bottom-Up, Weg-von oder Hin-zu, systematisch oder intuitiv.

- Die Organisation besteht aus Management-, Regel- sowie Aufbau- und Ablaufstil.

- Die Einstellung unterscheidet High-Kontext- versus Low-Kontext-Kommunikation, Verhaltens- und Denkstile.

- Die Zeitaspekte bestehen aus dem Zeithorizont (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft), Zeitorientierung (lang-, mittel- oder kurzfristig), Zeiterfahrung (in-time oder through-time).

Es geht darum, sich seiner eigenen Filter und Vorurteile bewusst zu sein, um Fehlschlüsse zu minimieren. Der Austausch der Metaprogramme erleichtert die Diskussion, ermöglicht es den Teilnehmern, Lücken zu identifizieren und sich auf eine gemeinsame Perspektive zu einigen.

Blickwinkel verändern

Die Einsichten werden bestimmt durch die Systemzusammenhänge und den Blickwinkeln, die wir einnehmen. Ein alleiniger Blickwinkel fungiert wie ein paar Scheuklappen. Wir sehen nur dorthin, wo unsere Aufmerksamkeit uns hinführt. Schon eine einfache Kopfdrehung liefert neue Erkenntnisse. Verändern wir zusätzlich den Ort, ergeben sich völlig neue Gegebenheiten. Bewegen wir uns im 3D-Handlungsrahmen beziehungsweise durch die Nutzung von verschiedenen Perspektiven oder durch das Einnehmen bestimmter Rollen.

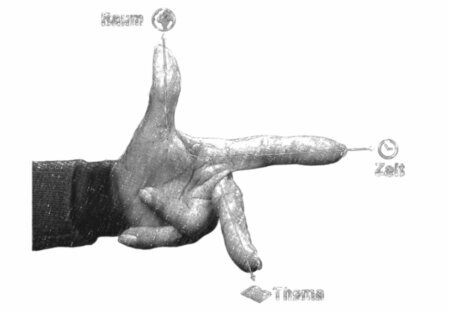

3D-Handlungsrahmen

Veränderungen finden stets in drei Dimensionen statt: raum-,

zeit- und themenbezogen.

- Der Raum erschließt sich aus unterschiedlichen örtlichen Blickwinkeln: von oben, von unten, von weither oder mitten aus dem Geschehen heraus.

- Die Zeit führt mit den gemachten Erfahrungen in die Situation zurück oder mit jetzigen Erwartungen in die Zukunft oder beobachtet, was gerade geschieht.

- Die Themen ergeben sich aus den Fachgebieten, Merkmalen oder Gegebenheiten.

Durch die Veränderung des Beobachtungspostens erhalten wir

mehr Erkenntnisse. Jede Einsicht hat ihren definierten Kontext im

3D-Handlungsrahmen und führt zu alternativen Fakten.

Perspektiven

Perspektiven filtern bestimmte Aspekte aus der Flut an Besonderheiten.

Dies ermöglicht es, eine Situation auf eine bestimmte Weise verfeinert zu

erfassen und einzuschätzen. Perspektiven bestehen aus emotionalen,

analytischen, zuversichtlichen, kritische, kreativen und integrativen

Blickwinkeln.

Als Beispiel hebt die emotionale Sicht angenehme

und unangenehme Empfindungen (z.B. Freude, Erregung und Abneigung, Angst)

hervor. Oder die analytische Sicht, die die logische Konsistenz sicherstellt sowie mit ihrer Struktur und logischen Betrachtungen des Kontexts (Wo?), Zeitraums (Wann?), der Beteiligten (Wer?), Aktivitäten (Was?), Ressourcen (Womit?) und Überzeugungen (Warum?). Perspektivwechsel verhindern eine einseitige Betrachtung des Geschehens.

Wahrnehmungspositionen

Es macht einen großen Unterschied, mit welcher Rolle wir auf

die Gegebenheiten blicken. Wenn wir die Hauptfigur einer Situation sind,

erleben wir sie anders, als wenn wir sie von außen betrachten.

- In der ersten Position (Ich) sind wir verhaftet in unseren Befindlichkeiten, Überzeugungen und Erfahrungen.

- In der zweiten Position (Du) betrachten wir die erste Position mit unseren Mutmaßungen und Unterstellungen als Gegenüber.

- In der dritten Position (Meta) befinden wir uns außerhalb des Geschehens und werfen einen neutralen Blick auf das, was passiert.

Der Wechsel der Wahrnehmungspositionen

bereichert die Beschreibung der Sachlage.

Mindset überprüfen

Systemdenkenden ist bewusst, dass Überzeugungen und Einstellungen bezüglich Kontrollsystem, Kooperation und Kreativität den Blick auf das Verhalten von Systemen beeinflussen.

Kontrollsystem

Das Kontrollsystem besteht aus einer Reihe von Überzeugungen

darüber, was richtig und falsch ist und was wahr und falsch ist. Es handelt

sich um eine subjektive Einstellung, eine bestimmte Haltung, Perspektive oder

Meinung zu etwas zu haben. Aspekte sind Grundsätze, Werte, Normen und

Vorurteile.

Kooperation

Die kooperative Einstellung zeichnet sich durch die

Fähigkeit aus, die Vorteile gemeinsamer Arbeit und unterschiedlicher

Perspektiven zu erkennen und zu verstehen. Die Entwicklung einer gemeinsamen

Denkweise wird durch den allgemeinen Wunsch, voneinander zu lernen, gefördert.

Aspekte sind gruppenbezogene Kommunikation, Zusammenarbeit, Vernetzung und Beteiligung.

Kreativität

Eine kreative Praxis wird durch Einstellungen und

Verhaltensweisen definiert. Zu denen gehören Neugier, die Fähigkeit, Urteile zu

unterdrücken, Toleranz gegenüber Unklarheiten, kindliches Staunen und der

beständige Glaube an die eigene Fähigkeit, kreative Lösungen zu finden. Aspekte

sind Art der Bewusstseinsbildung, Neugierde, Erkundung, Experimentieren und

Anpassen.

Auswirkungen vorhersehen

Die Auswirkungen in einem System sind nicht so offensichtlich wie in einer schrittweisen Prozesskette. Deshalb sollte das komplexe Zusammenspiel in einem Team besprochen werden, damit die unterschiedlichen Sichten sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

Beabsichtigte und unbeabsichtigte Folgen erkennen

Die Konsequenzen sind Ereignisse, Zustände und

Implikationen, die sich aus den Aktionen und Ergebnisse ergeben - manche sind

beabsichtigt und und andere unbeabsichtigt. Die Kernfrage lautet: Was lösen die

Handlungen und Ergebnisse aus? Die Folgen umfassen erwartbare kurz-, mittel-

und langfristige Veränderungen, wobei besonders potenzielle

im Vordergrund stehen.

Beabsichtigte Folgen

Angestrebte Effekte sind die Auswirkungen einer Entscheidung, Handlung, Initiative oder der erzeugten Ergebnisse. Sie werden auf Basis der absichtsvoll geplanten Maßnahmen erwartet, sie scheinen voraussagbar, sind Erfolgsindikator der Wirksamkeit einer Initiative und lassen sich sachlich erklären. Sie betreffen das Selbstbild (Identität), das Geschäftsmodell, die Strategie oder in aller Kürze alle bearbeiteten Bereiche. Die Folgen können sin ökonomischer (z.B. den Gewinn), struktureller (z.B. Ablauf-Organisation), mitarbeiterbezogener (z.B. Zufriedenheit), kultureller (z.B. gemeinsame Werte), kundenbezogener (z.B. Reputation), ökologischer (z.B. Umweltschutz) oder rechtlicher (z.B. Compliance) Natur.

Achtung: Es handelt sich immer um angenommene Effekte, die sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ereignen.

Angestrebte Effekte sind die Auswirkungen einer Entscheidung, Handlung, Initiative oder der erzeugten Ergebnisse. Sie werden auf Basis der absichtsvoll geplanten Maßnahmen erwartet, sie scheinen voraussagbar, sind Erfolgsindikator der Wirksamkeit einer Initiative und lassen sich sachlich erklären. Sie betreffen das Selbstbild (Identität), das Geschäftsmodell, die Strategie oder in aller Kürze alle bearbeiteten Bereiche. Die Folgen können sin ökonomischer (z.B. den Gewinn), struktureller (z.B. Ablauf-Organisation), mitarbeiterbezogener (z.B. Zufriedenheit), kultureller (z.B. gemeinsame Werte), kundenbezogener (z.B. Reputation), ökologischer (z.B. Umweltschutz) oder rechtlicher (z.B. Compliance) Natur.

Achtung: Es handelt sich immer um angenommene Effekte, die sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ereignen.

Unbeabsichtigte Folgen

Im Gegensatz zu den gewollten Folgen entstehen unbeabsichtigte Konsequenzen, die unvorbereitet aus dem Nichts auftauchen. Dabei kann es sich um gegenläufige Effekte handeln, die die beabsichtigten Wirkungen umkehren, oder negative Nebeneffekte, mit denen niemand gerechnet hat. Diese unerwarteten negativen Nebeneffekte können vermieden werden., indem bei der Planung über den Tellerrand hinausgeschaut wird. Darüber hinaus können positive Effekte auftauchen, die ungeplante und unerwartete Vorteile bringen, die den Ergebnissen zusätzlichen Nutzen bringen. Die Folgen entstehen aus beschränktem Denken (z.B. Tunnelblick), lückenhafter Systemstruktur (z.B. unerkannte Wechselwirkungen), unzureichender Kommunikation (z.B. fehlende Einbindung der Betroffenen), schlechter Organisation (z.B. unvollständige Rollen) oder unterschätzter Kultur (z.B. mangelndes Vertrauen).

Achtung: Diese Effekte liegen bei der Planung versteckt im blinden Fleck und können dramatische Folgen auslösen – egal, ob es sich um kleine oder große Effekte handelt.

Hebelpunkte für Impulse identifizieren

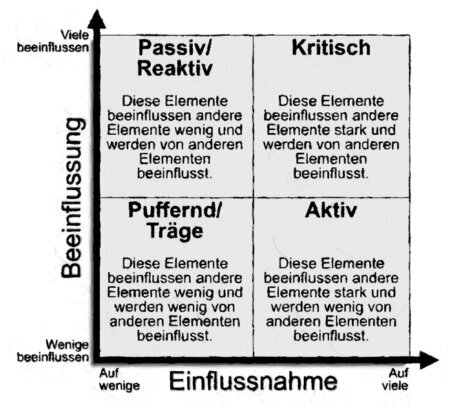

Hebelpunkte sind wirksame Ausgangspunkte für eine maximale Veränderung des Systemverhaltens und seiner Zustände mit minimalem Aufwand. Sie ergeben sich aus den Interaktionen eines Elements mit anderen. Wir unterscheiden vier Arten: passive, kritische, puffernde und aktive. Sie ergeben sich aus den Dimensionen Einflussnahme und Beeinflussung.

Passiv (links oben):

Diese Elemente beeinflussen andere Elemente wenig und werden wenig von anderen Elementen beeinflusst. Passive Systemkomponenten sind ideale Indikatoren, da sie Impulse aufnehmen, ohne auf andere zu wirken.

Kritisch (rechts oben):

Diese Elemente beeinflussen andere Elemente stark und werden stark von anderen Elementen beeinflusst. Kritische Systemkomponenten sind starke Hebel, die behutsam einzusetzen sind.

Puffernd (links unten):

Diese Elemente beeinflussen andere Elemente wenig und werden wenig von anderen Elementen beeinflusst. Puffernde Systemkomponenten erhalten wenige Impulse und wirken sich auf andere, wenn überhaupt, zeitverzögert aus.

Aktiv (rechts unten):

Diese Elemente beeinflussen andere Elemente stark und werden von anderen Elementen kaum oder gar nicht beeinflusst. Impulse wirken sich weiträumig aus.

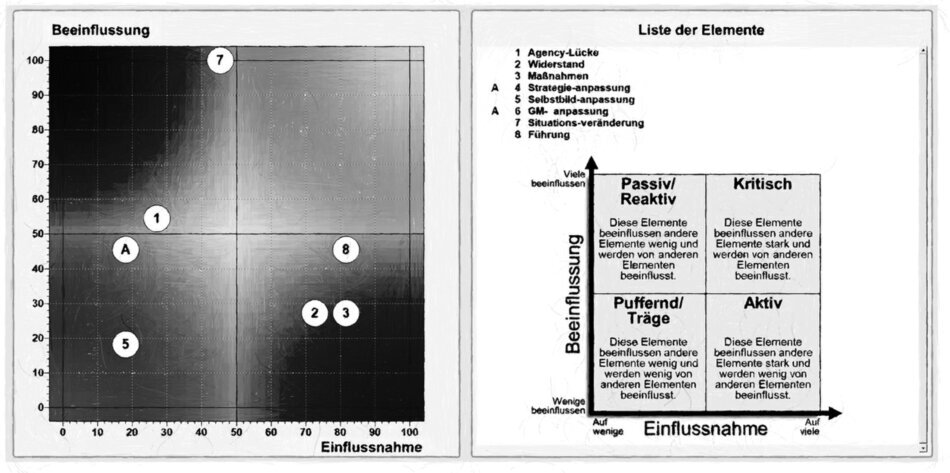

Betrachten wir das Beispiel Widerstand. Im folgenden

Diagramm platzieren sich aufgrund ihrer Beziehungen unsere beispielhaften

Systemkomponenten.

- Agency-Lücke

Archetyp Passiv: wenig Einflussnahme und mittlere Beeinflussung

Die Handlungsmacht wird bei Veränderungen im Selbstbild, Geschäftsmodell (GM) oder der Strategie herausgefordert. Alle sind verschieden betroffen. Sobald die neue Situation nicht zum Selbstverständnis der (Aus)Führenden und und ihrer Auslegung der Rolle passt, entsteht eine Agency-Lücke, die Stress erzeugt.

Hack: Das frühzeitige Erkennen der sich öffnenden Diskrepanzen durch Veränderungen ermöglicht zeitnahes Gegensteuern. - Widerstand

Archetyp Aktiv: viel Einflussnahme und wenig Beeinflussung.

Widerstände entstehen durch Nicht-Kennen, Nicht-Können, Nicht-Dürfen oder Nicht-Wollen Wollen.

Hack: Da Widerstand normal ist, sollten die individuellen Gründe bekannt sein, damit Maßnahmen aufgesetzt werden können, um die Barriere zu senken. - Maßnahmen

Archetyp Aktiv: viel Einflussnahme und wenig Beeinflussung.

Maßnahmen sind: Veröffentlichen, Trainieren, Erlauben und Begründen.

Hack: Veröffentlichungen und Veranstaltungen überwinden das Nicht-Kennen; Schulungsmaßnahmen vermitteln die erforderlichen Skills; offizielle Autorisierung der (Aus)Führenden eliminiert das Nicht-Dürfen; persönliche Fragen ermitteln Begründungen für das Nicht-Wollen. - Strategieanpassung

Archetyp Puffernd: wenig Einflussnahme und mittlere Beeinflussung.

Die Strategie umfasst Vision, Mission, Kritische Erfolgsfaktoren, Wertdisziplinen, SWOT, strategische Ausrichtung, strategische Ziele und strategischer Kern.

Hack: Stellen Sie sicher, dass die Strategie konsistent ist und keine widersprüchlichen Anforderungen stellt, damit die (Aus)Führenden wissen, was zu tun ist. Entscheidungsnotstände, nach welchen Strategieelementen sich alle zu richten haben, müssen durch eine regelmäßige Überprüfung der Stimmigkeit verhindert werden. - Selbstbildanpassung

Archetyp Puffernd: wenig Einflussnahme und wenig Beeinflussung.

Das Selbstbild (Identität) beinhaltet Kontext, Handlungen, Fähigkeiten, Überzeugungen, Rollen und Zugehörigkeit.

Hack: Stellen Sie sicher, dass das Selbstbild konsistent ist und keine widersprüchlichen Anforderungen stellt, damit die (Aus)Führenden wissen, was zu tun ist. Entscheidungsnotstände durch die Unsicherheit, welche Elemente des Selbstbilds gelten, sollten durch ihre Abstimmung zeitnah aufgelöst werden. - Geschäftsmodellanpassung

Archetyp Puffernd: wenig Einflussnahme und mittlere Beeinflussung.

Veränderungen im Geschäftsmodell beinhalten Leistungskonzept, Ertragsmodell, Wertschöpfung, Partner, Organisation, Kunden, Ressourcen, Kommunikation und Koordination.

Hack: Stellen Sie sicher, dass das Geschäftsmodell konsistent sind und keine widersprüchlichen Anforderungen stellen, damit die (Aus)Führenden wissen, was zu tun ist. Entscheidungsnotstände bezüglich des Geschäftsmodells sollten durch stimmige Bausteine gar nicht erst aufkommen. - Situationsveränderung

Archetyp Aktiv: viel Einflussnahme und wenig Beeinflussung.

Veränderungen ergeben sich schwerpunktmäßig aus Selbstbild, Geschäftsmodell und Strategie.

Hack: Stellen Sie sicher, dass die Situationsbausteine (Strategie, Selbstbild und Geschäftsmodell) auch zueinander passen und keine widersprüchlichen Anforderungen stellen, damit die (Aus)Führenden wissen, was zu tun ist. Entscheidungsnotstände sollten proaktiv erkannt und aufgelöst werden. - Führung

Archetyp Kritisch: mittlere Einflussnahme und viel Beeinflussung

Führung beinhaltet vor allem folgende Aufgaben der (Aus)Führenden: für Ziele und Transparenz sorgen, Organisieren, Entscheiden, Kontrollieren, Menschen entwickeln und fördern.

Hack: Hier findet die zentrale Steuerung statt. Einerseits werden hier die Steuerung der Strategie, die Anpassung des Selbstbilds und die Festlegung des Geschäftsmodells festgelegt. Andererseits lässt sich durch neue Verbindlichkeiten die Agency-Lücke weniger bedrohlich vorbereiten – z.B. neue Rollen oder erweiterte Selbstorganisation.

Die Platzierung in der Matrix ergibt sich aus der Anzahl In- und Outputs. Das Auswertungsergebnis erzeugt die Systemmatrix. Weitere Auswertungen beschäftigen sich mit dem Wirkungsverlauf ausgehend von einer Systemkomponente oder die Ursachenverfolgung oder die Kreisläufe, die das System bedrohen oder beruhigen.

Impulse erkennen

Das Systemmodell ist ein effektiver Weg, aktuelle und

zukünftige Situationen zu erkennen und Ansatzpunkte zu finden, die mit Impulsen

die Umstände beeinflussen. Dies soll beabsichtigte Konsequenzen erzeugen und

unerwünschte verhindern. Ohne einen automatischen Weg in die gewünschte Zukunft

müssen wir Szenarien antizipieren und Stellen für Impulse finden, die das

System in die gewünschte Richtung lenken. Um Muster, Lösungsansätze und

Ansatzpunkte zu erkennen, die für die Steuerung des Systems wirksam sind, ist

die Kreativität der Beteiligten gefragt. Durch geschickte Auslöser – ob größer

oder kleiner, kurz- oder langfristig, direkt oder indirekt – erhält das System Schwung

in eine bestimmte Richtung. Anpassbare Anknüpfungspunkte, die unerwünschte

Systemverhalten korrigieren, existieren in der Umgebung und innerhalb des

Systems.

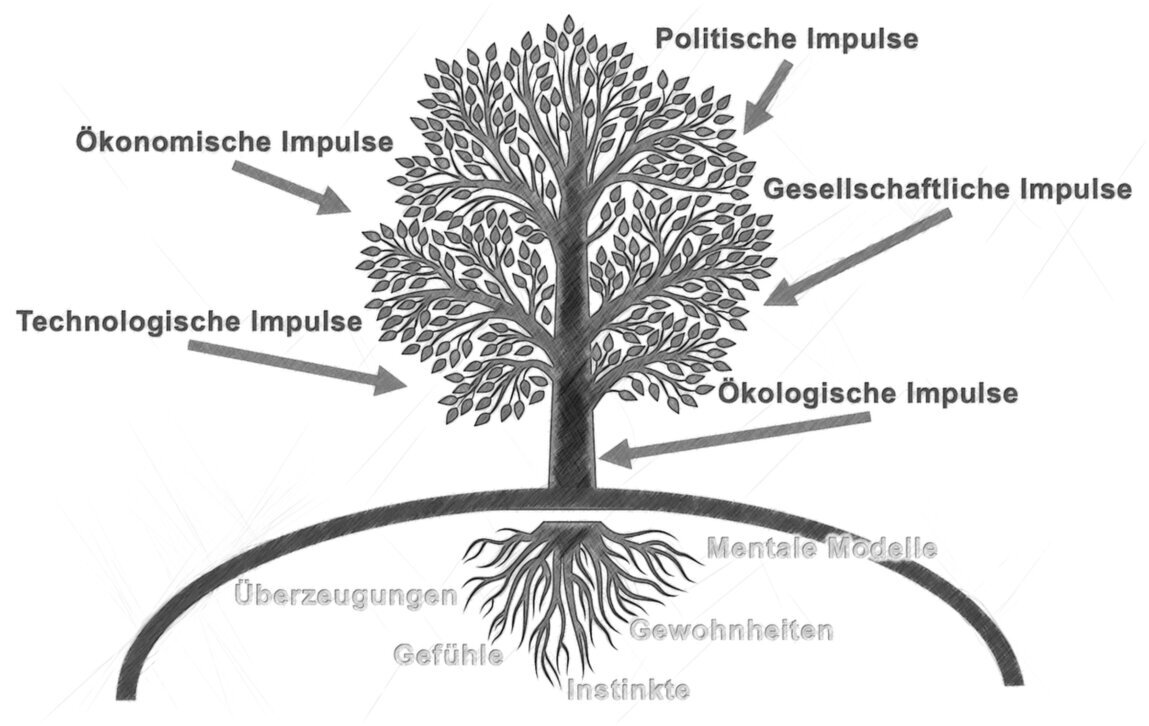

Die externen Ansatzpunkte sind politische,

ökonomische, gesellschaftliche, technologische und ökologische

Einflussfaktoren, die im jeweiligen Kontext wirken und nur eingeschränkt durch

entsprechende Lobbyarbeit und Kommunikation von einem selbst beeinflusst werden

können. Allerdings können die Interpretationen an die eigene Sichtweise

angeglichen werden. Alle Impulse wirken glokal.

- Politische Impulse kommen aus dem Umfeld von nationalen Institutionen, z.B. Regierungssystem, -politik, Stabilität, Wirtschaftszonen, politische Praxis, …

- Ökonomische Impulse ergeben sich aus den volkswirtschaftlichen Entwicklungen, z.B. Wirtschaftssystem, -zyklen, -strukturen, -wachstum/-schrumpfung, Inflation, Steuern, Zinsniveau, Wechselkurse, Lebenshaltungskosten, Arbeitsquote, Zuliefernetze, …

- Sozio-kulturelle Impulse sind Folgen aus dem gesellschaftlichen Kontext, z.B. Bevölkerungsstruktur, -entwicklung, kulturelle Werte, Normen, Verhaltensweisen und Erwartungen, Mobilität, Bildungswesen, Konsumverhalten, Sparraten …

- Technologische Impulse entstehen in der Forschung & Entwicklung sowie der Durchdringung mit neuesten Technologien, z.B. Digitale Transformation, ITC-Infrastruktur, öffentliche F&E-Ausgaben, Basistechnologien, …

- Rechtliche Impulse sind bestimmt durch bestehende Rechtssysteme, z.B. Gesetzgebung, Rechtssicherheit, Arbeits- und Wettbewerbsrecht, Produkthaftung, Datenschutz …

- Ökologische Impulse finden sich in der lokalen Umwelt, z.B. Wetterereignisse, Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen, Umweltauflagen, Energie, Versorgung, Ressourcenverfügbarkeit …

Die internen Ansatzpunkte

können selbst beeinflusst werden und sind in der Reihenfolge ihrer Wirksamkeit Paradigmen,

Strategie, Organisation, Governance, Kommunikation und Systemstruktur. Je höher

die Auswirkungen sind, desto schwieriger ist deren Beeinflussung. Auf alle

Fälle ist das Commitment aller Beteiligten entscheidend dafür, dass sie zur

Wirkung kommen.

- Paradigmen sind die tiefgreifenden Grundsätze der Beteiligten, wie ihre Welt funktioniert, z.B. Geschäftsmodell, Überzeugungen, Kultur, Aufbau- und Ablauforganisation, Governance.

- Strategie gibt die Richtung und den Weg in die Zukunft vor, z.B. Vision, Mission, Kritische Erfolgsfaktoren, Wertdisziplinen, SWOT, Ausrichtung, Ober-Ziele sowie strategische Kernfähigkeiten, -prozesse und -leistungen.

- Organisation ist die Aufstellung des Unternehmens, z.B. Organisationsform, Aufgaben- und Machtverteilung.

- Governance ist der „rechtliche“ Rahmen der Unternehmung bestehend aus Prinzipien, Unternehmensabstimmung, Glossar, Kritische Erfolgsfaktoren, Metriken, Richtlinien und Rollen.

- Kommunikation beinhaltet die wechselseitigen Informationsflüsse, d.h. Kanäle, Veranstaltungen und alltäglicher Informationsaustausch.

- Systemstruktur definiert das Ganze in Abgrenzung zu seiner Umwelt, d.h. Elemente und Beziehungen, sich ergebende Ab- und Kreisläufe sowie sonstige Muster.

Die Impulse werden ermittelt, indem die Beteiligten die

Beschreibungen des Systems betrachten und ihre mentalen Modelle miteinander

teilen. Folgende Fragen extern und intern helfen bei der Suche.

- Welche externen Impulse sind relevant? Berücksichtigen wir überall politische Einflüsse? Welche wirtschaftlichen Faktoren sollten wir näher betrachten? Passen unsere Aktivitäten in unser gesellschaftliches Umfeld? Welche technologischen Fortschritte setzen wir noch nicht ein? Drohen rechtliche Schritte? Sind wir auf ökologische Herausforderungen vorbereitet? Wie können wir externe Einflüsse beeinflussen oder nutzen?

- Was braucht interne Impulse? Wo fangen wir am besten an? Welches Paradigma belastet unser Denken und Handeln? Befinden wir uns noch auf dem richtigen Weg? Sind wir effektiv aufgestellt? Stimmen unsere Rahmenbedingungen noch und wenden wir sie konsequent an? Tauschen wir unsere Gedanken angemessen aus? Sind unsere Systemelemente und -beziehungen konsistent? Welche Maßnahmen sind am dringlichsten?

Handlungsbedarfe ableiten

Der Handlungsdruck entsteht aus der Notwendigkeit, kurzfristige Maßnahmen ergreifen zu müssen, um bestehende oder absehbare Mängel, Risiken oder Potenziale in einem Unternehmen, einem Wirtschaftssektor oder einer Volkswirtschaft zu beheben. Der Handlungsbedarf entsteht durch interne oder externe Veränderungen, die eine Anpassung oder Neuerung erfordern, um Wettbewerbsfähigkeit, Stabilität, Wachstum und Viabilität sicherzustellen. Zwänge ergeben sich auf verschiedenen Handlungsebenen.

- Normativ

Auf dieser Ebene finden sich Grundsatzfragen bezüglich Verfassung, Politik und Kultur der Einheit.

- Strategisch

Auf dieser Ebene finden sich die langfristige Ausrichtung und übergreifende Entscheidungen der Strategie, Organisation und des Geschäftsmodells.

- Taktisch

Zur Taktik gehört ein mittelfristiger Regelungsbedarf beispielsweise zur Bereitstellung von Ressourcen.

- Operativ

Auf dieser Ebene sind im Alltagsbetrieb sofortige Maßnahmen erforderlich, um Betriebsstörungen vorzubeugen.

Die Handlungsbedarfe werden gesammelt, nach Themen gebündelt und anschließend in die ToDo-Skizze überführt.

ToDo-Skizze brainstormen

Skizzieren Sie für die Schlussphase Maßnahmen aufsetzen die ToDos in Form von groben Kurzbeschreibungen der Maßnahmen – Was ist das Ziel? Welche Prämissen müssen berücksichtigt werden? Welche Ergebnisse werden erwartet?

Das Brainstorming funktioniert am besten mit den folgenden Bausteinen (frei nach Alex Osborn).

Brainstormingregeln

Die Regeln vermeiden künstliche Selbstbeschränkungen des Teams.

Die Regeln vermeiden künstliche Selbstbeschränkungen des Teams.

- Wertende Urteile sind ausgeschlossen

Alles, was den freien Lauf der Ideen behindert, ist verboten – z.B. keine Kritik, Wertungen, Killerphrasen und sonstige negative Aussagen.

- „Wildheit“ ist willkommen

Je ungewöhnlicher die Ideen, umso wahrscheinlicher werden neue Ansätze gefunden.

- Menge ist gewollt

Das Ziel ist es, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Ideen zu finden.

- Kombinieren und Verbessern ist gesucht

Es müssen nicht nur neue Ideen eingebracht werden. Die bereits gefunden ToDos können beliebig verbessert und vernetzt werden.

Brainstormingablauf

Dieser Ablauf bietet einen zuverlässigen, immer gleichen Verlauf, wodurch die Beteiligten beim Brainstormen immer besser werden und sich auf die Inhalte konzentrieren können.

Dieser Ablauf bietet einen zuverlässigen, immer gleichen Verlauf, wodurch die Beteiligten beim Brainstormen immer besser werden und sich auf die Inhalte konzentrieren können.

- Aussagekräftige Problemspezifikation präsentieren

Das Brainstorming beginnt mit einer klaren Beschreibung des Problems. Dabei werden die Blickwinkel der Beteiligten berücksichtigt, damit sie die Aufgabenstellung verstehen und etwas beitragen können..

- Regeln festlegen

Die Regeln für das Brainstorming (siehe oben) werden präsentiert.

- Ideen sammeln

Die Teilnehmenden schreiben pro Idee einen Zettel. Die Sammlung ist abgeschlossen nach längstens 20 Minuten oder wenn es keine neuen Ideen gibt.

- Siebenplusminuszwei Ideen bündeln

Die Zettel werden geteilt und nach Themen geclustert. Dabei können weitere Ideen geliefert werden.

Das unstrukturierte Ergebnis wird festgehalten, um daraus in der nächsten Phase projekthafte Maßnahmen zu konkretisieren.