System skizzieren

Beim Blick auf Gegebenheiten sehen wir das Ganze, ohne dass wir erkennen, was tatsächlich los ist, passiert oder sich verändert. Um die überwältigende Komplexität verarbeitbar zu machen,

braucht es gehirngerechte Visualisierungsmethoden, die Muster aufdecken.

Mit den siebenplusminuszwei Chunks, die wir in unserem Bewusstsein zu einer Zeit handhaben können, denken sich lineare Zusammenhänge am besten – wenn das passiert, dann passiert das. Um vukane Systeme zu betrachten, braucht es Denkwerkzeuge – Stifte, Papier, Computer und Modelle, mit denen sich das Gesamtbild visualisieren lassen.

Eine Landkarte ist der Archetyp eines Modells. Hierfür wird auf einem 2D-Medium die Wirklichkeit einer Landschaft abgebildet. Der Maßstab bestimmt, welcher Detaillierungsgrad besteht – bei 1:100.000 entspricht ein Zentimeter auf der Karte einem km in der Wirklichkeit. Da ein Modell nie den Detaillierungsgrad der Realität erreichen wird, müssen die Modellierer entscheiden, welche Fakten auf welchem Detaillierungsgrad dargestellt werden – worum geht es und wofür. Dieses Mappen des Gesamtbilds liefert die Elemente, auf deren Grundlage gearbeitet wird.

Der Zweck eines Modells ist es, Bestehendes und Zukünftiges sich

B E W U S S T zu machen.

- Bemerken

Wahrnehmen der Gegebenheiten, der dazugehörigen Elemente und Beziehungen und Grenzen.

- Einordnen

Das Bemerkte in die eigenen mentalen Modelle, Überzeugungen, Werte, Bedingungen und Erwartungen einordnen.

- Werten

Das Eingeordnete passt manchmal besser und manchmal weniger gut. Das Werten ermittelt den Fit des Wahrgenommenen in die bestehende Denke und ermittelt gewünschte und unerwünschte Konsequenzen.

- Umschreiben

Die Erkenntnisse werden skizziert, erste Konzepte erstellt und zweckbezogen ausformuliert.

- Sinnen

Die beschriebenen Ideen werden durchdacht und diskutiert, um amelioriert zu werden.

- Strategieren

Zur Einführung des Neuen wird eine Strategie entwickelt

- Transferieren

Die Ergebnisse werden in die Praxis überführt und mit der Zeit zum neuen Normalen.

Betrachten wir eine Situationsveränderung, die zu Widerstand in der Belegschaft führt. Hierfür wird das System mit den wesentlichen Komponenten skizziert – der 3D-Rahmen gemappt, Elemente beschrieben, die Organisation skizziert, das Systemnetz erstellt, wirksame Impulse identifizieren und Vorannahmen formuliert.

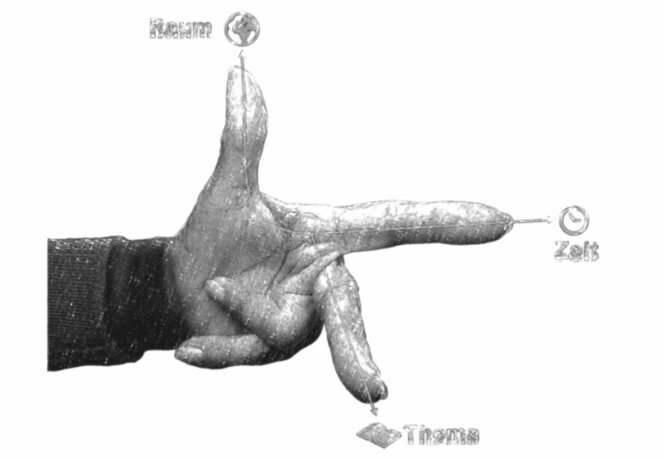

3D-Handlungsrahmen abbilden

Alles Geschehen lässt sich in dem 3D-Handlungsrahmen verorten – räumlich, zeitlich und thematisch.

Raum

Der Raum bestimmt das Spielfeld, auf dem die Handlungen stattfinden. Er beschreibt die Grenzen der beobachteten Welt, die geographisch, rollenspezifisch, perspektivisch und abstrakt definiert werden.Geographisch lokalisieren wir ein Geschehen auf einem Kontinente und in Ländern, Regionen, Städten, Gebäuden, innen in Zimmern oder außen auf Plätzen, im öffentlichen oder privaten Raum.

Die Rollen ergeben sich aus der eingenommenen Positionen: 1) aus der eigenen Sicht; 2) aus der Sicht eines Gegenübers; 3) aus der neutralen Sicht eines Beobachtenden der Positionen 1 und 2.Die Perspektive bestimmt den betrachteten Ausschnitt mit seinem Detaillierungsgrad - detailliert von unten aus der Froschperspektive oder grob von oben aus der Vogelperspektive; auf der gleichen Ebene von links oder von rechts; und so weiter.

Die abstrakten Räume sind mentale Modelle wie der (un)endliche und (nicht)leere Raum der Denkwelten, Kulturräume oder Erlebniswelten.

Beispiel: Das Geschehen passierte in Port Lligat, Spanien, vor der Tür der weißen Villa von Dali, aus meiner Erinnerung ein profaner Strand mit seinen Fischerbooten und dieser mit Surrealismus aufgeladene Ort.

Zeit

Zeit ist ein allgemeines Konzept, über das wir nicht mehr erklären können, als dass es vergeht und mit Uhren und Kalendern gemessen wird. Heraklit formulierte vor zweieinhalbtausend Jahren: Panta rhei (Alles fließt). Und bis zur Erfindung der Uhr verging die Zeit, während die Sonne die Schattenuhren betrieb, der Sand durch Sand- und Wasser durch Wasseruhren floss. Heute verstehen Zeit als eine Abfolge von Ereignissen, die wie die 24 Einzelbilder eines Films die Zeit fließen lässt. Obwohl es keine endgültige Definition gibt, haben wir unterschiedliche Wege gefunden, die Zeit zu beschreiben: 1.) als zeitliche Messgröße von Zeitpunkten oder -dauern; mit 2.) den Blickwinkeln Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft; 3.) als irreveversibler Zeitverlauf (Timeline) mit bemerkenswerten Meilensteinen.Beispiel: Es geschah am 14. Juli 2012, um 11:30, nach einem Besuch in Figueres.

Thema

Das Thema ist die fachliche Kategorie von Fachgebieten, z.B. Kultur, Organisation, Wirtschaft (z.B. Fachgebiet, Unternehmensfunktion, Aufgabenstellung, Einflussgrößen (PESTLE), Ressourcen) oder Technologien sein.Beispiel: Es geht um Wirkungsstätten von Salvador Dali am Mittelmeer.

Der 3D-Aktionsrahmen bildet die Bühne für Ereignisse, Initiativen und Veränderungen.

Elemente (Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe) beschreiben

Ein System besteht aus vernetzten Elementen, die sich gegenseitig beeinflussen und aus deren Zuständen sich das Geschehen zusammensetzt. Diese Systemkomponenten erfüllen voneinander abgrenzbare, unterschiedliche Funktionen oder Aufgaben von realen oder abstrakten Entitäten des Systems.

- Reale Bausteine sind Objekte wie Produkte, Komponenten, Maschinen und Gebäude.

- Abstrakte Elemente sind Inhalte, Ideen, Phantasiegestalten, Konzepte und Zeichen.

Für jedes Element werden Wirkgrößen der wesentlichen Elemente ausgewählt, z.B. Kundennähe oder -zufriedenheit an Kunden-Touchpoints, Umsatz, Anzahl Mitarbeitende, Zufriedenheit der Belegschaft/ Kunden, Produkt-/ Servicequalität oder Anzahl Beschwerden. Die Zustände verändern sich parallel durch einfließende Daten, eine mehr oder weniger komplexe Verarbeitung und erzeugen ausgehende Daten, die wiederum in nachfolgende Elemente einfließen, bis die Aufgabe erfüllt ist.

Die Elemente werden gesammelt und beschrieben. In der nächsten Phase werden die identifizierten Elemente beobachtet und genutzt, um Hebelpunkte zur Verbesserung zu finden.

Element/ System-komponente Beschreibung | Input/ Zustand/ Output Die Elemente werden repräsentiert durch Variablen, an denen wir das Systemverhalten verfolgen. Es sind Einflussgrößen, die gleichzeitig aufeinander einwirken und die Gegebenheiten des Systems verändern. Sie versorgen ein Element mit Input, werden verarbeitet und ändern den Zustand und wirken mit ihrem Output auf andere Systemkomponenten als Input. |

Organisation skizzieren

Organisation ist der planmäßige Aufbau, die Ordnung, Gliederung von Strukturen, die Integration, zielorientierte Ausrichtung und die Effektivitäts- / Effizienzsteigerung der gesamten Unternehmung unterstützen. Sie sind geprägt durch ein gemeinsames Wertesystem und Selbstverständnis sowie gemeinsamen Strategien, Ziele und Ergebnisse. Sie werden in Form von Rollen, Hierarchien und Prozessen, Beziehungen und Wirknetzen beschrieben.

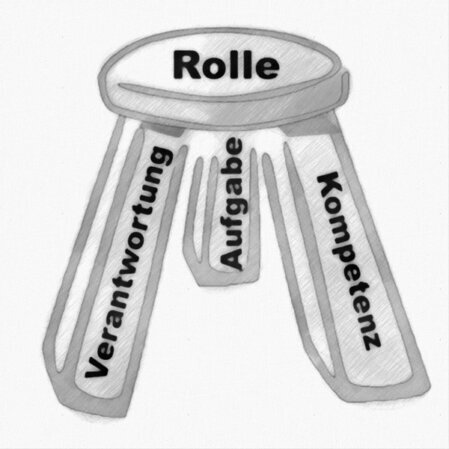

Rollen erkennen

Grundlage für die eine Organisation sind Rollen. Sie bündeln Aufgaben, Kompetenz und Verantwortung, um Stellen, Tätigkeiten und Personen zu beschreiben. Im Gegensatz zu personalisierten Stellenbeschreibungen liefern Rollen generalisierte Profile, die in verschiedenen Funktionen zur Beschreibung ähnlicher Aufgaben genutzt werden. Dadurch werden sie voneinander abgegrenzt und Doppelarbeit sowie Blindarbeit vermieden.

Die relevanten Rollen des Systems sollten derart beschrieben sein, dass alle verstehen, was sie tun, welche Befugnisse sie haben und für was sie rechenschaftspflichtig sind. Entscheidend ist es, die wesentlichen Rollen zu erkennen, zu skizzieren und gegebenenfalls zu erweitern.

Rolle | Beschreibung |

Aufgabe | Aufgaben sind Tätigkeiten. Dabei kann es sich um Aufgaben der Ausführung oder der Führung handeln, die in Kern- und Supportprozessen eingesetzt werden. Beispiele sind: Teile einlagern, Rechnung verschicken, Gespräch mit Mitarbeiter führen. |

Kompetenz | Kompetenz beschreibt die Rechte der Rolle. Einerseits muss die Durchführung von Aufgaben bevollmächtigt werden - etwas zu tun, Anträge zu stellen, etwas zu entscheiden. Andererseits benötigt die Leitungskompetenz die Vollmacht, Weisungen zu erteilen, Mitarbeiter zu führen, Richtlinien zu entscheiden und den Aufgabenbereich zu kontrollieren. Das Format der Ermächtigung kann mehr oder weniger formal sein. |

Verantwortung | Verantwortung beschreibt die Pflicht zur Rechenschaft für Handlungen, Ergebnisse und Folgen, die sich aus der Aufgabe ergeben. Eigenverantwortung ist bestimmt durch das eigene Tun oder den Handlungen der direkt zugeordneten Mitarbeiter. Mitverantwortung ist eine Folge der Stellung und der damit verbundenen Macht. Sie entsteht, wenn Entscheidungen anderer Bereich mitgetragen oder zumindest beeinflusst werden können. |

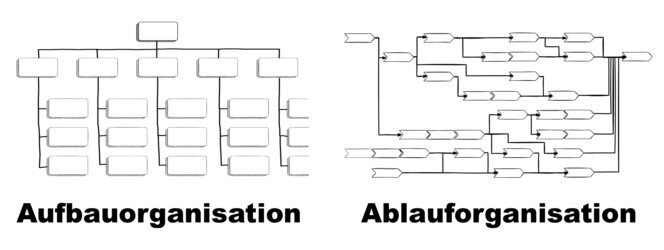

Aufbau und Ablauf skizzieren

Sobald eine Gruppe von Menschen die Größe von 100 bis 250 Mitglieder erreicht, ist es sinnvoll, sie in zwei Gruppen aufzuteilen. Sie können funktional über mehrere Ebenen in einer Aufbauorganisation oder prozessual in einer Prozessorganisation in mehreren Geschäftsprozessen verteilt sein. Die Bausteine bestehen immer aus Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung (AKV - die Rolle)

Die Aufbauorganisation verteilt die Rollen auf Ebenen. Dabei entstehen Hierarchien bestehend aus Mitarbeitenden, Team-, Abteilungs- Bereichs- und Unternehmensleitenden. Durch die Struktur wird die Reichweite für Top-down-Entscheidungen und die Berichtswege von oben nach unten und umgekehrt festgelegt.

Die Ablauforganisation beschreibt die Abläufe. Ein Geschäftsprozess beschreibt die Reihenfolge der Aufgaben vom Anfang bis zum Ende.

Mit der Beschreibung der Organisation werden Strukturen und

Leistungsträger etabliert, integriert und zielorientiert ausgerichtet und die

Effektivität und Effizienz der Organisation zu steigern. Sie beschreibt

wirtschaftliche Unternehmen, gemeinnützige Gesellschaften, staatliche und

nicht-staatliche Organisationen sowie jede sonstige Form von Gemeinschaft (z.B.

Glaubensgemeinschaften, Interessensgemeinschaften). Normalerweise stehen

umfangreiche Dokumentationen zur Verfügung, die sehr viel Feinheiten liefern

und das Denken in Systemen behindert. Es genügen grobe Skizzen der beteiligten

Rollen und ihr Verhältnis zueinander.

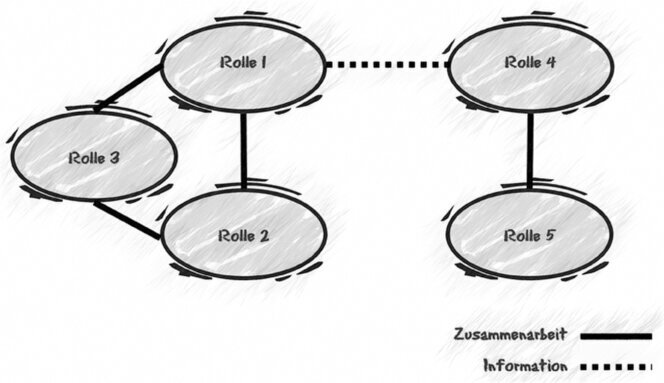

Organisationsaufstellung umreißen

Als Startpunkt für die Diskussion stellen wir das Zusammenspiel der Rollen auf. Im Gegensatz zum Systemnetz erscheinen hier die bestehenden Beziehungen, ihre Nähe zueinander und spontane Gruppen. Dies erzeugt ein gemeinsames Verständnis der Gruppen, die sich bilden aufgrund von Fach-, Themen- oder sonstigen Verwandtschaften ergeben.

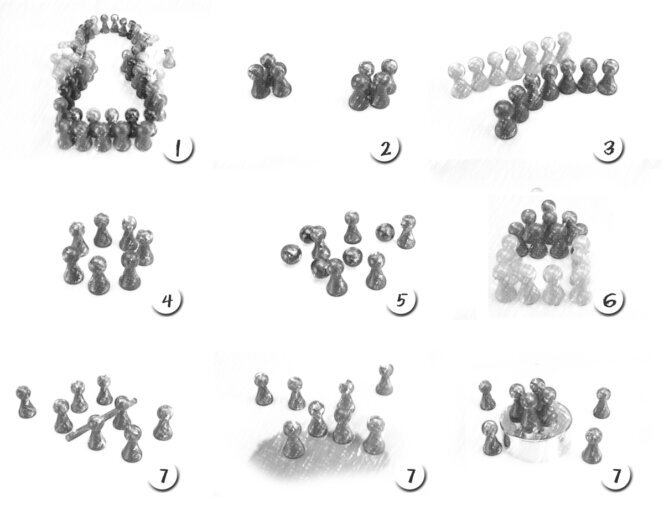

Die Methode der Organisationsaufstellung liefert eine greifbare Gruppenkonstellation. Im ersten Schritte werden die Rollen intuitiv in einem Raum verteilt und miteinander in kollaborative und informative Beziehung gesetzt, d.h. solange, bis die Szene für alle Beteiligten passt. Im zweiten Schritt untersucht das Team das entstandene „Bild“ bezüglich von sieben Aspekten der Gestalttheorie.

- Was im Vordergrund zu stehen scheint, „verhüllt“ den Hintergrund - Gesetz von Figur-Grund.

- Was nahe beieinander steht, scheint eine Gruppe zu bilden - Gesetz der Nähe.

- Was etwas schlüssig fortsetzt, scheint zusammenzugehören- Gesetz der guten Fortsetzung.

- Was voll umschlossen ist, scheint eine Einheit darzustellen - Gesetz der Geschlossenheit.

- Was ähnlich aussieht, scheint etwas gemein zu haben - Gesetz der Ähnlichkeit.

- Was aufgrund von Erfahrung, wiedererkennbar ist – Gesetz der persönlichen Erfahrung.

- Was sich in einem Bereich befindet, scheint zusammenzugehören - Gesetz der gemeinsamen Region.

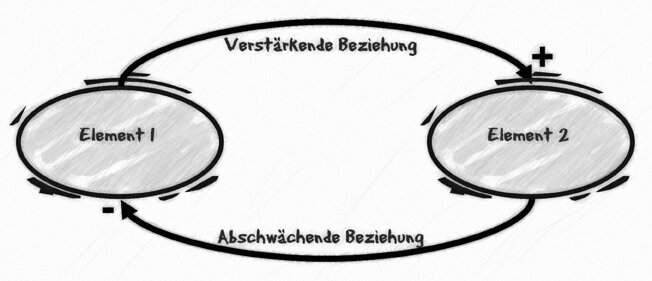

Systemnetz

Wirkungsverläufe lösen die einfachen Geschäftsprozesse ab und werden mit einem Systemnetz dargestellt.

Es besteht aus Elementen und Beziehungen. Die Beziehungen beschreiben zwei Arten von Auswirkungen beim Zielelement – das Plus (+) oder das Minus (-). Das Plus beeinflusst das nachfolgende in zwei Richtungen. Eine Steigerung, das Quellelements verstärkt und eine Senkung schwächt das Zielelement. Entsprechend beeinflusst das Minus in entgegengesetzter Richtung. Eine Steigerung des Quellelements schwächt und eine Senkung verstärkt das Zielelement.

Im Verlauf einer Zeiteinheit (Takt kann eine Stunde, ein

Tag, eine Woche, ein Jahr etc.) verändern ALLE Elemente sich wechselseitig. Als

Folge befindet sich das gesamte System nach einem Takt in einem neuen Zustand

oder in anderen Worten in einer neuen Ausgangssituation. Aus dieser dynamischen

Ausgangslage ergeben sich das komplexe Systemverhalten und Hebelpunkte für

Impulse.

Elemente

sind Variablen, die Schlüsselfaktoren, Zustände oder Entscheidungen beschreiben, die sich aus Inputs im Zeitverlauf ergeben. Beispiele sind Umsatz, Anzahl Garantiefälle, Innovationsstau, Risikobereitschaft, Kundenfokus, Produktfreigaben etc..Beziehungen

verbinden die Elemente uni- oder bidirektional. Eine Beziehung wirkt sich auf das Zielelement positiv/ verstärkend mit einem Plus oder negativ/ dämpfend mit einem Minus aus. Gelesen werden positive Verbindungen wie folgt: Element 1 wirkt sich verstärkend auf Element 2 aus. Dies bedeutet, das eine Steigerung von Element 1 zu einem Anheben von Element 2 beziehungsweise eine Verringerung zu einem Absenken von Element 2 führt. Der negative Link führt beim Anheben von Element 1 zu einem Absenken von Element 2 oder beim Absenken von Element 1 zu einem Anheben von Element 2. Beispiele: je mehr Schadensfälle, desto niedriger ist der Gewinn; je mehr Abmahnungen, desto weniger Risikobereitschaft. Gefunden werden Beziehungen durch das Fragen nach Folgen und Ursachen.Vorannahmen formulieren

Annahmen entstehen aus Voraussetzungen und Schlussfolgerungen, die eine unbewiesene Behauptung oder wissenschaftliche Hypothese ohne kritische Prüfung mit zusätzlicher Bedeutung versorgen und als Grundlage für eine Aussage oder Handlung dienen.

Voraussetzungen

sind gedankliche Elemente, die aus Vorstellungen abgeleitet werden und eine Aussage erweitern, indem sie diese mit zusätzlicher Bedeutung aufladen und bewertbar machen, unabhängig davon, ob die Behauptungen bejaht oder verneint wird. Beispiele sind Referenzen, Vergleiche, Bedingungen oder Ursache-Wirkungs-Beziehungen.Schlussfolgerungen

sind Implikationen, die Empfangende aus einem verfügbaren Kontext und Weltwissen in einen anderen Zusammenhang übertragen, ohne den Inhalt explizit anzusprechen, z.B. Fakten, Realitätsbezug, Klarheit oder Informationsmenge.

Einerseits ist es nicht möglich, eine Situation vollständig zu beschreiben und andererseits erweitern die Empfangenden Beschreibungen der Gegebenheiten mit persönlichen Voraussetzungen und Schlussfolgerungen. Am Ende entstehen auf diese Weise verschiedene Blickwinkel, die zu berücksichtigen sind.

Um sicherzustellen, dass Empfangende eine gewünschte Bedeutung teilen, sollten mögliche Vorannahmen vorhergesehen werden. Mit den folgenden Fragen können die Vorannahmen ermittelt werden: Welche Überzeugungen bestehen implizit oder lassen sich aus dem Beschriebenen ableiten? Welche mentalen Modelle scheint es zu geben? Welche Schlüsselbegriffe fallen auf?

Veränderungen treten in allen Bereichen einer Unternehmung auf. Da dabei immer Schwierigkeiten auftreten, macht es Sinn, sich das System zu verdeutlichen, auf das die Betroffenen mit Widerständen antworten.